SAJADA.ID, MEDAN — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola lahan. Salah satu faktor krusial yang kerap diabaikan adalah kesesuaian ekofisiologi tanaman dengan kondisi lahan tempat tumbuhnya.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara (USU), Prof Dr Ir Abdul Rauf, menegaskan bahwa risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dapat diminimalisir jika pengelolaan lahan—baik hutan maupun perkebunan—memperhatikan interaksi antara fungsi fisiologis tanaman dan kondisi lingkungan fisik.

“Interaksi antara fungsi fisiologis tanaman dengan kondisi lingkungan fisiknya tertuang dalam kriteria kelas kesesuaian lahan, baik di lahan mineral maupun lahan gambut,” kata Prof Abdul Rauf dalam Diskusi Ilmiah Dialektika Sawit Indonesia di Kampus USU Medan, Selasa (10/2/2026).

Menurut Prof Rauf, tanaman apa pun—tanpa terkecuali—berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jika ditanam pada lahan yang tidak sesuai dengan karakter ekofisiologinya. Karena itu, bencana banjir dan longsor tidak bisa serta-merta disederhanakan dengan menyalahkan satu komoditas tertentu.

“Yang harus dikaji bukan tanamannya, tetapi apakah ekofisiologinya sudah sesuai atau belum. Ketika ketidaksesuaian itu terjadi, di situlah kerusakan lingkungan muncul,” tegasnya.

Ia menyebutkan, ketidaksesuaian ekofisiologis lahan sering kali dipicu oleh aktivitas ilegal, seperti illegal logging, illegal planting, dan illegal mining, yang mengabaikan kaidah konservasi tanah dan air.

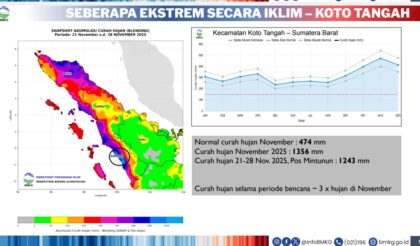

Paparan Prof Abdul Rauf yang dikenal sebagai pakar konservasi tanah dan air tersebut disampaikan dalam diskusi bertema “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatra”.

Diskusi ini juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Pertanian USU Prof Ir Diana Chalil, MSi, PhD, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr Ardhasena Sopaheluwakan. Acara dihadiri akademisi, perwakilan pemerintah, perusahaan perkebunan dan kehutanan, serta petani kelapa sawit.

Menanggapi tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama bencana, Prof Rauf menilai pandangan tersebut tidak tepat. Ia mencontohkan, di Sumatra Utara, perkebunan kelapa sawit telah ada sejak 1911, bahkan pada 1938 luasnya mencapai sekitar 90 ribu hektare.

“Kalau sawit dianggap penyebab utama bencana, itu tidak tepat. Faktanya, sawit sudah lama ada, sementara bencana dipicu oleh banyak faktor yang saling terkait,” ujarnya.

Bahkan, kata Prof Rauf, kelapa sawit memiliki sejumlah karakteristik yang mendukung kelestarian lingkungan jika dikelola dengan benar. Kebun sawit, misalnya, memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air dalam jumlah signifikan.

“Setiap pohon sawit dewasa mampu menyerap hingga 10 liter air per hari. Dalam satu kebun sawit dewasa, daya serap air hujan bisa mencapai rata-rata 43.500 liter per hari,” jelasnya.

Selain itu, sistem perakaran serabut yang rapat membuat tanah di bawah tegakan sawit menjadi lebih gembur. Kondisi ini membentuk area resapan air menyerupai mangkuk besar yang berfungsi sebagai tandon air tanah alami.

“Kebun sawit yang dikelola dengan baik dan berada pada kelas lahan yang sesuai justru dapat berperan dalam konservasi tanah dan air,” tambahnya.

Penyebab Banjir

Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI), Kacuk Sumarto, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menilai paparan Prof Abdul Rauf memberikan pemahaman yang utuh mengenai akar penyebab bencana alam di Pulau Sumatra.

“Selain faktor perubahan iklim, praktik illegal logging dan illegal planting jelas berkontribusi besar. Pembukaan lahan ilegal sering dilakukan tanpa memperhatikan ekofisiologi tanaman,” ujarnya.

Kacuk menegaskan bahwa penertiban pembukaan lahan ilegal harus menjadi perhatian serius. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan secara legal pun tetap wajib memperhatikan prinsip kesesuaian ekofisiologis.

Ia sependapat bahwa kelapa sawit bukan penyebab tunggal bencana. Sebab, terdapat sejumlah wilayah hulu sungai yang tidak memiliki perkebunan sawit, seperti Bahorok dan Simangulampe di Sumatra Utara, namun tetap mengalami banjir bandang.

“Diskusi ilmiah seperti ini penting untuk membuka pemahaman yang komprehensif. Penyebab bencana sangat kompleks dan hampir mustahil disebabkan oleh satu faktor tunggal,” pungkas Kacuk.

(Syahruddin/sajada.id)

Komentar